2016年12月21日

ムジカノーヴァ連載開始 『表現のコツ』

ムジカノーヴァ1月号から、

『表現のコツ〜自分が求めている音楽を奏でるために〜』を

連載することになりました。

第1回のテーマは ≪余韻をコントロールする≫ です。

楽器の特性を知り、

その可能性を耳や指で感じ取る力を養うことは、

表現する上でとても大切なことではないでしょうか。

先日、中学3年生の女の子に、

最終音のペダリングについてレッスンしました。

曲は、轟千尋さんの『雨上がりの朝』です。

『表現のコツ〜自分が求めている音楽を奏でるために〜』を

連載することになりました。

第1回のテーマは ≪余韻をコントロールする≫ です。

楽器の特性を知り、

その可能性を耳や指で感じ取る力を養うことは、

表現する上でとても大切なことではないでしょうか。

先日、中学3年生の女の子に、

最終音のペダリングについてレッスンしました。

曲は、轟千尋さんの『雨上がりの朝』です。

轟 千尋

全音楽譜出版社

2016-06-14

ソナタアルバムを弾いている子なので、

この子にとってはかなり易しい曲集なのですが、

対位法が多く使われている上、

バロックや古典派にはない、

ロマン派・近現代的な響きが豊富に扱われているので、

とてもいい経験になります。

「この曲を作った作曲家の轟千尋さんは、

ものすご〜くアーティキュレーションにこだわりがあったんだと思うなぁ。

ここは、どうしてこういうアーティキュレーションにしたのかな?」

アーティキュレーションの語尾は、

どういう余韻がこの曲のイメージに合うのか?

ペダリングはどうしたらよいのか?

楽器の特性や可能性を知らなければ、

表現しきれない繊細な曲。

生徒さんはこの曲が大好きで、

イメージは存分な広がりと奥行きを持っているのですが、

それを実際にピアノで表現するとなると、

これがなかなか。(笑)

楽器の特性や可能性がわかったところで、

今度は自分の耳を頼りに、

体をコントロールできなければならないのですから、

当然ですよね。

表現を抜きにすれば、

とりあえず楽譜通りに指は動く。

そういう意味でのテクニックはさほど難しくない。

音数も多くない。

こういう一見易しそうに見える曲で、

音楽表現の奥行きを学べるというのは、

本当にありがたいこと。

ロマン派以降の曲は難しい曲が多いですから、

なおさらこの曲集は貴重です。

話が少し逸れてしまいましたが、

この曲の最終音のペダリング。

何度試しても、

なかなか本人の納得がいくような余韻になりません。

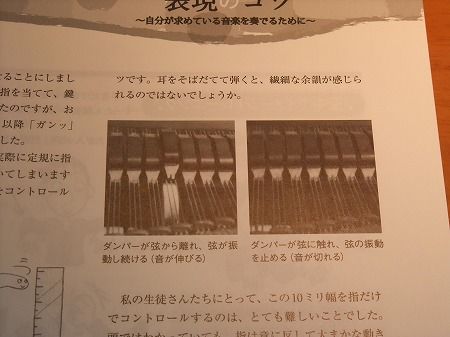

そこで、譜面台をピアノから取り外し、

1月号の連載記事に書いたように、

ダンパーの動きを見ながら、

ペダルの実験をしてもらうことにしました。

難しいのは、ダンパーと弦が、

触れるか触れないかという距離からの、

ペダルのコントロールです。

踏み込んだ足を半分上げる程度までは、

それほど難しくないんですよね。

問題はそこから。

ダンパーを覗き込みながら、

あれこれ試す生徒さんの横顔を見ると、

目をきらきらと輝かせて、

ペダルの実験にのめり込んでいるのがよくわかります。

私はこういう瞬間が大好き!

先生に言われたから・・・ではなく、

自分がそういう表現を求めているからこその目の輝き。

この連載では、この曲はこう弾くべき、

こう解釈して、こう弾かなければならない、

という視点で語るのではなく、

楽譜の読み込みから得たイメージを

ピアノで表現するにはどうしたらよいのか?

という視点を大切に書いていきたいと思っています。

ピアノの練習や表現が、

苦役ではなく、喜びとなりますように。

クリックで応援してネ♪

emksan at 15:52│TrackBack(0)│

│ピアノ/レッスン